|

Birgit van Eimeren

Mediennutzung und Fernsehpräferenzen

der 10- bis 15-Jährigen

Nach wie vor sind Fernsehen und Hörfunk

die am meisten genutzten Jugendmedien. Unterhaltungsshows, Spielfilme

und Daily Soaps sehen die Jugendlichen am liebsten - Nachrichten kaum.

1. Einleitung

In dem am 29.10.2000 ausgestrahlten BR-"Tatort"

ermittelten die Kommissare Batic und Leitmeir hinter den Kulissen der

(fiktiven) Daily Soap "Total das Leben". Konfrontiert mit der Hektik

des täglichen Produktionsprozesses, den Allüren der Soap-Stars

und den für die Kommissare äußerst befremdlichen Reaktionen

der meist jungen, weiblichen Fans antwortet ein Fan auf die Frage "Was

ist dran an dieser Serie?":

"Ja, für mich ist das eine liebgewonnene

Gewohnheit. Wenn ich nach Hause komme dusche ich, nehm mir ein Bier,

und um fünf vor halb acht sitze ich vorm Fernseher. ‚Total das

Leben‘ gehört einfach dazu, verstehen Sie? ....Mit der Zeit kommen

einem die Personen in der Serie immer näher, so wie Freunde,

Bekannte, Nachbarn. Man will einfach wissen, was mit ihnen passiert.

Ersatz für Tratsch im Treppenhaus... ...Dass die Serie nicht

besonders anspruchsvoll ist, weiß ich auch. Es ist wie eine

Droge. Ich bin süchtig."

Daily Soaps arbeiten fast alle mit ähnlichen

Stilmitteln: Das Alltägliche, Banale wird in stark emotionalisierter,

übersteigerter Form in Szene gesetzt, parallel zur Überdramatisierung

das Ungewöhnliche, Bedrohliche entdramatisiert und als alltäglich

dargestellt. Da sich die Soaps im Gegensatz zum US-amerikanischen Fernsehmarkt

in Deutschland überwiegend an ein junges Publikum wenden, werden

bevorzugt Themen aufgegriffen, die Jugendliche beschäftigen: Beziehungen,

Sexualität, Mode, Trends, Berufsein- und -aufstieg. Damit bedienen

die Daily Soaps – ähnlich wie die täglich ausgestrahlten Talkshows

– das Bedürfnis nach Identifikationsflächen und Rollenmustern,

und nicht zuletzt nach Voyeurismus.

Unbestritten ist, dass die Bedeutung der Medien

für die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen in den letzten

Jahrzehnten massiv angestiegen ist. Eine nicht medial beeinflusste Kindheit

und Jugend ist nicht vorstellbar. Medien, und hier vor allem das Fernsehen,

prägen Alltagserleben, vermitteln Handlungsmuster und Normen und

helfen, sich mit der Welt der Erwachsenen auseinander zu setzen. In

einer Zeit, in der klassische Familienstrukturen immer seltener auftreten

und traditionelle Institutionen wie Kirche und Schule an Gewicht verloren

haben, machen Kinder vermehrt ihre Erfahrungen außerhalb des häuslichen

Umfelds. Hier spielt das Fernsehen als zentrales Leitmedium – nicht

nur für Kinder und Jugendliche – eine besondere Rolle. Das Fernsehen

kann Vorbild für individuelle Wertorientierung, für Kommunikations-

und Verhaltensmuster sein. Fernsehen gehört zum Alltag von Kindern

und Jugendlichen. Ein Ausschluss von Fernsehen bedeutet auch, Kinder

und Jugendliche von einem Teil ihrer Lebenswelt auszuschließen.

Wie gehen Heranwachsende überhaupt mit Medien um? Welchen Anteil

nehmen die einzelnen Medien im Zeitbudget der Kinder und Jugendlichen

ein? Und haben der Computer und das Internet – wie es manche Autoren

vermitteln – das Fernsehen in seiner Bedeutung abgelöst?

Definition: Kinder - Jugendliche - Erwachsene

Bevor wir uns den quantitativen Daten der Medienforschung

zum Medienverhalten der Jugendlichen zuwenden, ist eine definitorische

Abgrenzung der "Jugendlichen" von den "Kindern" und den "Erwachsenen"

notwendig. Die Definition von Jugend wird zunehmend schwieriger. Der

sogenannte Reifungsprozess beginnt immer früher. Gleichzeitig dauert

die Jugend aufgrund längerer Ausbildungszeiten sowie eines Bedeutungsverlustes

traditionell wichtiger Statuspassagen wie Heirat oder Gründung

eines eigenen Hausstandes immer länger. Aber nicht nur externe

Ursachen führen zu einer Verschiebung der Generationsgrenzen. Der

Jugendkult unserer Gesellschaft führt bei vielen Zeitgenossen zu

einer erheblichen Distanz zwischen kalendarischem und wahrgenommenem

Alter, was den "tatsächlichen" Jugendlichen die für ihre Identitätsfindung

wichtige Abgrenzung von der Welt der Erwachsenen erschwert. Wissenschaftliche

Arbeiten im Bereich der Jugendforschung sind dementsprechend nicht einheitlich

in der Wahl der Altersbegrenzung.  So wählt beispielsweise die "Shell-Studie" eine relativ breite

Definition (15 bis 24 Jahre) für die Untersuchung "Jugend 2000".

Entwicklungspsychologisch betrachtet wäre hier die Bezeichnung

"Junge Erwachsene 2000" vielleicht treffender. In einer anderen, vom

Jugendministerium in Auftrag gegebenen Studie wurde die obere Altersgrenze

gar erst bei den 30-Jährigen festgesetzt. Im Bereich der praxisorientierten

Forschung, z.B. der Medienforschung, gilt die Konvention, junge Menschen

ab 14 Jahren als Erwachsene zu etikettieren. Entsprechend beginnen die

Datenerhebungen in den wichtigsten Standard-Untersuchungen wie der "Media

Analyse" oder der "Massenkommunikation" erst bei den Ab-14-Jährigen.

Langfristige Vergleiche für die Medienentwicklung speziell bei

"Jugendlichen" erfolgen – dieser Konvention zufolge – generell für

die Altersgruppe der jeweils 14- bis 19-Jährigen.

So wählt beispielsweise die "Shell-Studie" eine relativ breite

Definition (15 bis 24 Jahre) für die Untersuchung "Jugend 2000".

Entwicklungspsychologisch betrachtet wäre hier die Bezeichnung

"Junge Erwachsene 2000" vielleicht treffender. In einer anderen, vom

Jugendministerium in Auftrag gegebenen Studie wurde die obere Altersgrenze

gar erst bei den 30-Jährigen festgesetzt. Im Bereich der praxisorientierten

Forschung, z.B. der Medienforschung, gilt die Konvention, junge Menschen

ab 14 Jahren als Erwachsene zu etikettieren. Entsprechend beginnen die

Datenerhebungen in den wichtigsten Standard-Untersuchungen wie der "Media

Analyse" oder der "Massenkommunikation" erst bei den Ab-14-Jährigen.

Langfristige Vergleiche für die Medienentwicklung speziell bei

"Jugendlichen" erfolgen – dieser Konvention zufolge – generell für

die Altersgruppe der jeweils 14- bis 19-Jährigen.

Eine sicherlich der heutigen Zeit angemessenere Definition von Jugendlichen

ist der Bezug auf die 10- bis 15-Jährigen und die 16- bis 19-Jährigen.

Leider liegen jedoch aufgrund der oben beschriebenen Konventionen, mit

Ausnahme des Bereiches Fernsehen, kaum Daten für diese beiden Zielgruppen

vor. Daher werden sich Exkurse auf die Mediennutzung von "Jugendlichen"

mit Ausnahme der Fernsehnutzung auf die Gruppe der 14- bis 19-Jährigen

beziehen müssen.

2. Medienkonsum der 14- bis

19-Jährigen

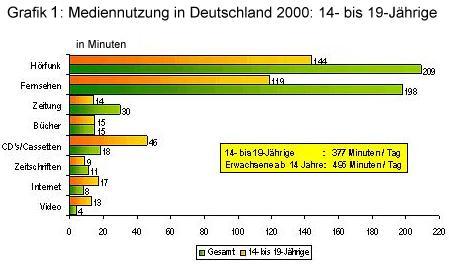

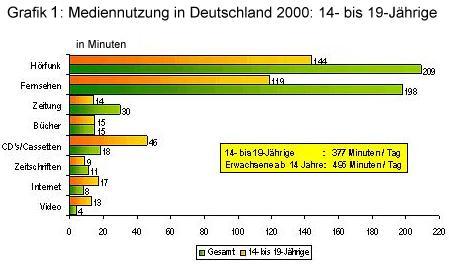

| 377 Minuten,

also mehr als 6 Stunden, verbringt ein 14- bis 19-jähriger

Jugendlicher täglich mit Medien (s. Grafik 1). Der Löwenanteil

entfällt auf die "alten" Massenmedien Fernsehen und Hörfunk.

Nur ein relativ geringer Teil, nämlich im Durchschnitt 17 Minuten

täglich, kommt der Beschäftigung mit dem Internet zugute.

Auch die Nutzung audiovisueller Speichermedien wie CDs hören

oder Videofilme ansehen nimmt mit 46 Minuten täglich bzw. 13

Minuten täglich – gemessen an der Dominanz von Fernsehen und

Hörfunk – nur einen relativ kleinen Teil des Medienbudgets

in Anspruch.

|

|

Tabelle 1: Anteil der Internet-Nutzer

nach Altersgruppen (in %)

| |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

| Gesamt |

6,5 |

10,4 |

17,7 |

28,6 |

| 14-

bis 19-Jährige |

6,3 |

15,6 |

30,0 |

48,5 |

| 20-

bis 29-Jährige |

13,2 |

20,7 |

33,0 |

54,6 |

| 30-

bis 39-Jährige |

12,4 |

18,9 |

24,5 |

41,1 |

| 40-

bis 49-Jährige |

7,7 |

11,1 |

19,6 |

32,2 |

| 50-

bis 59-Jährige |

3,0 |

4,4 |

15,1 |

22,1 |

| 60-Jährige

und älter |

0,2 |

0,8 |

1,9 |

4,4 |

Quelle: ARD-/ZDF-Online-Studie

2000

|

In der Gewichtung der Medien im Medienalltag

sind die Unterschiede zwischen Jugendlichen und der Gesamtheit der Mediennutzer

nicht so groß, wie es manche Autoren zu vermitteln scheinen. Die

klassischen elektronischen Medien Fernsehen und Hörfunk bleiben

auch bei Jugendlichen die den Alltag dominierenden Medien. Sie nehmen

rund 70% des täglichen Medienbudgets ein, bei allen Mediennutzern

liegt der Anteil von Fernsehen und Radio bei 82%. Die Möglichkeit,

der "eigene Programmdirektor" zu sein, wird zwar von den Jugendlichen

– sei es über das Internet (s. Tabelle 1), sei es über CDs

und Videokassetten – stärker ausgeschöpft. Wie in allen anderen

Altersgruppen überwiegt jedoch auch bei den Jugendlichen die passive

und eher konsumierende Mediennutzung eindeutig vor der aktiven und selbstbestimmten.

Begünstigt wird die Mediennutzung naturgemäß durch die

Ausstattung mit elektronischer Hardware in den Haushalten, in denen

Jugendliche leben (s. Tabelle 2). Gemessen an der Geräteverbreitung

im bundesdeutschen Durchschnitt sind Haushalte mit Jugendlichen häufiger

mit medialer Hardware ausgestattet:

Begünstigt wird die Mediennutzung naturgemäß durch die

Ausstattung mit elektronischer Hardware in den Haushalten, in denen

Jugendliche leben (s. Tabelle 2). Gemessen an der Geräteverbreitung

im bundesdeutschen Durchschnitt sind Haushalte mit Jugendlichen häufiger

mit medialer Hardware ausgestattet:

In nahezu jedem Haushalt mit Jugendlichen sind zumindest ein Fernsehgerät,

eine Stereoanlage und ein Videorecorder vorhanden. Mehr als 70% der

Haushalte mit Jugendlichen verfügen über einen PC oder Laptop

– bezogen auf die Gesamtheit aller Haushalte trifft dies nur auf 40%

zu.

3. Fernsehnutzung der 10- bis

15-Jährigen

3.1 Überblick

Bei den 10- bis 15-Jährigen zeigt sich die Dominanz des Mediums

Fernsehen ebenso wie bei allen anderen potenziell zu betrachtenden Zielgruppen.

Im ersten Halbjahr 2000 verbrachte jeder 10- bis 15-Jährige in Deutschland

täglich 118 Minuten vor dem Fernseher (s. Tabelle 3). Dabei hat sich

am Fernsehkonsum der Jugendlichen in den letzten 5 Jahren wenig geändert.

1995 war ein Durchschnittswert für diese Altersgruppe von 117 Minuten

zu verzeichnen. Lediglich 1992, dem Jahr, in dem erstmalig Daten für

West- und Ostdeutschland zur Verfügung stehen, betrug die tägliche

Sehdauer der 10- bis 15-Jährigen 109 Minuten.

Tabelle 3:

Entwicklung der täglichen Sehdauer der 10- bis 15-Jährigen

in Deutschland, 1988 – 1. Halbjahr 2000 (in Minuten)

| |

1988 |

1992 |

1995 |

1999 |

01-06/2000 |

| Gesamt |

n.v.* |

109 |

117 |

118 |

118 |

| Westdeutschland |

100 |

100 |

114 |

112 |

110 |

| Ostdeutschland |

n.v.* |

138 |

125 |

134 |

139 |

| 10- bis 11-Jährige |

n.v.* |

104 |

112 |

102 |

102 |

| 12- bis 13-Jährige |

n.v.* |

117 |

115 |

126 |

117 |

| 14- bis 15-Jährige |

n.v.* |

108 |

124 |

128 |

133 |

| Mädchen |

n.v.* |

109 |

113 |

114 |

119 |

| Jungen |

n.v.* |

110 |

121 |

122 |

117 |

| *Daten nicht

verfügbar |

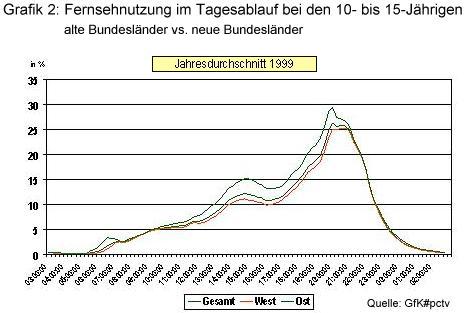

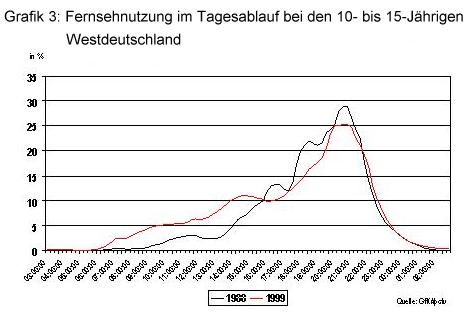

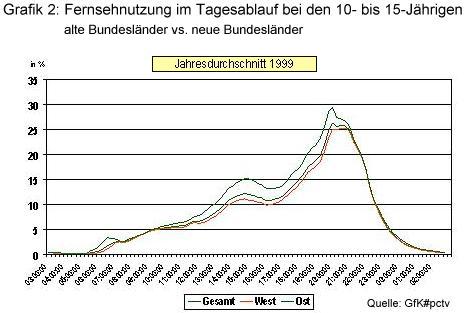

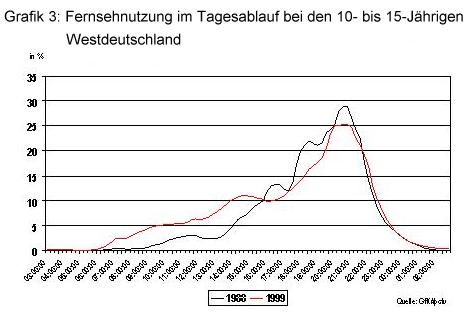

Analysiert man den Fernsehkonsum der westdeutschen

10- bis 15-Jährigen, so ist auch in der Langzeitbetrachtung kein

dramatischer  Anstieg der Fernsehnutzung aufzuzeigen (s. Grafiken 2,3 und 4). 1988,

d.h. noch in der Aufbauphase des Dualen Systems in Deutschland, wandten

sich westdeutsche 10- bis 15-Jährige täglich 100 Minuten dem

Fernsehen zu. Im ersten Halbjahr 2000 sind unter den westdeutschen Jugendlichen

110 Minuten zu verbuchen.

Anstieg der Fernsehnutzung aufzuzeigen (s. Grafiken 2,3 und 4). 1988,

d.h. noch in der Aufbauphase des Dualen Systems in Deutschland, wandten

sich westdeutsche 10- bis 15-Jährige täglich 100 Minuten dem

Fernsehen zu. Im ersten Halbjahr 2000 sind unter den westdeutschen Jugendlichen

110 Minuten zu verbuchen.

Einen höheren Stellenwert im Alltag nimmt das Fernsehen bei den

10- bis 15-Jährigen in den neuen Bundesländern ein. Mit 139

Minuten widmen sie sich rund eine halbe Stunde länger den Fernsehangeboten

als ihre westdeutschen Altersgenossen. Dabei handelt es sich keineswegs

um ein Phänomen, das lediglich bei den jüngeren Zuschauern

anzutreffen ist. Auch 10 Jahre nach dem Mauerfall ist für die Gesamtheit

aller bundesdeutschen Zuschauer keine Angleichung zwischen den Fernsehgewohnheiten

und den Programmvorlieben in den neuen und alten Bundesländern

festzustellen. Ostdeutsche schauen deutlich länger  fern als Westdeutsche. Diese Diskrepanz zieht sich durch alle Altersgruppen.

Da sie sich bei den jüngsten und jüngeren Zuschauern eher

verstärkt als nivelliert, ist mit einer Angleichung der Sehgewohnheiten

in den nächsten Jahren kaum zu rechnen.

fern als Westdeutsche. Diese Diskrepanz zieht sich durch alle Altersgruppen.

Da sie sich bei den jüngsten und jüngeren Zuschauern eher

verstärkt als nivelliert, ist mit einer Angleichung der Sehgewohnheiten

in den nächsten Jahren kaum zu rechnen.

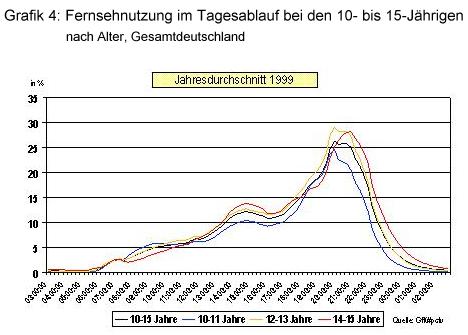

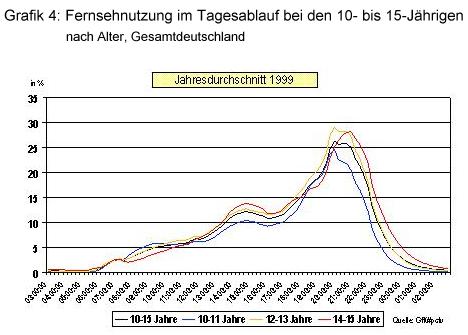

Parallel zur Gesamtheit aller Zuschauer liegt die Hauptfernsehzeit der

10- bis 15-Jährigen zwischen 18 Uhr und 22 Uhr. Bei den 10- bis

13-Jährigen liegt der "Reichweiten-Peak" etwas früher als

bei den 14- bis 15-Jährigen. Die Hauptfernsehzeit in allen Altersgruppen

liegt bei der "20 Uhr-Marke": Rund ein Viertel aller Jugendlichen versammelt

sich zu diesem Zeitpunkt täglich vor dem Bildschirm.

3.2 Beliebteste Fernsehgenres und Sendungen Entsprechend

der zeitlichen Verteilung der Fernsehnutzung handelt es sich bei den

meistgesehenen Sendungen nahezu ausschließlich um Sendungen, die

ab 19.30 Uhr ausgestrahlt werden. In den Top 50 der meistgesehenen Sendungen

der 10- bis 15-Jährigen im 1. Halbjahr 2000 rangieren ganz oben

Unterhaltungsshows ("Wetten dass...?", "Wer wird Millionär?"),

Spielfilme ("Der verrückte Professor") und besonders prominent

vertreten die Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" von RTL. Innerhalb

der Top 50 ist "GZSZ" allein 30 Mal vertreten.

Die RTL-Serie kommt besonders gut bei den 10- bis 15-jährigen Mädchen

an. Nicht nur erzielte die Soap 1999 einen durchschnittlichen Marktanteil

bei den jüngeren Zuschauerinnen von 56,6% - bei den Jungen waren

es "nur" 34,1%. Gleichzeitig ist die Top 50 der Mädchen aus dem

1. Halbjahr 2000 fast ausschließlich durch Folgen von "Gute Zeiten,

schlechte Zeiten" belegt. Lediglich vier der 50 meistgesehenen Sendungen

waren keine Serienfolgen.

Dagegen taucht "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Hitliste der Jungen

zwischen 10 und 15 Jahren nicht einmal auf. Ihre Top 50 deckt ein wesentlich

breiteres Angebotsspektrum ab – von Sport-Live-Übertragungen über

Unterhaltungsshows bis hin zu Spielfilmen. Auffallend ist bei ihnen

die hohe Akzeptanz der Trickserie aus der "Pokémon-Welt". Vor

allem bei den 10- bis 15-jährigen Jungen in Ostdeutschland hat

sich die in RTL II ausgestrahlte Trickserie "Pokémon" inzwischen

zu einem der beliebtesten Regelangebote entwickelt.

Dagegen taucht "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Hitliste der Jungen

zwischen 10 und 15 Jahren nicht einmal auf. Ihre Top 50 deckt ein wesentlich

breiteres Angebotsspektrum ab – von Sport-Live-Übertragungen über

Unterhaltungsshows bis hin zu Spielfilmen. Auffallend ist bei ihnen

die hohe Akzeptanz der Trickserie aus der "Pokémon-Welt". Vor

allem bei den 10- bis 15-jährigen Jungen in Ostdeutschland hat

sich die in RTL II ausgestrahlte Trickserie "Pokémon" inzwischen

zu einem der beliebtesten Regelangebote entwickelt.

Einen systematischeren Zugang als über die Hitlisten, die eher

eine Aufstellung von besonders attraktiven Einzelereignissen bieten,

liefert die Analyse nach der Akzeptanz von einzelnen Programmsparten

(s. Tabelle 7). Nicht überraschend zeigt sich generell: die Fernsehvorlieben

der 10- bis 15-Jährigen unterscheiden sich deutlich von den Vorlieben

der Gesamtheit der Zuschauer. Sparten, die in den Vollprogrammen gemeinhin

als Quotengaranten gelten, treffen bei den 10- bis 15-Jährigen

auf nur wenig Interesse. In diesem Zusammenhang sind an erster Stelle

Nachrichten und Wetterinformationen zu nennen. Die im ersten Halbjahr

2000 in den AGF*-Sendern ausgestrahlten 50.098 Nachrichtensendungen

erzielten einen durchschnittlichen Marktanteil von 3,9% bei allen bundesdeutschen

Zuschauern, bei den 10- bis 15-Jährigen lag die Marktausschöpfung

lediglich bei 1,4%. Eine ähnliche Relation zeigt sich bei den im

allgemeinen im Anschluss an die Nachrichten ausgestrahlten Wetterinformationen:

5,3% Marktanteil in der Gesamtheit aller Zuschauer stehen 2,2% Marktanteil

bei den 10- bis 15-Jährigen gegenüber.

Tabelle 7: Marktanteil nach Programmsparten,

1. Halbjahr 2000 (in %)

| Programmsparte |

10-

bis 15-

Jährige |

Zuschauer

ab

3 Jahre |

| Zeichentrickserie |

14,4 |

4,2 |

|

Serie

|

7,7 |

5,4 |

| Spielfilm |

6,1 |

4,9 |

| Fernsehfilm |

4,7 |

6,1 |

| Unterhaltungsshow |

3,5 |

5,3 |

| Talkshow |

3,2 |

4,8 |

| Wetterinformationen |

2,2 |

5,3 |

| Musiksendungen |

1,8 |

1,5 |

| Reportagen/Dokumentationen/Magazine |

1,6 |

2,6 |

| Nachrichten |

1,4 |

3,9 |

Von Reportagen bis zu Nachrichten

Auch Reportagen, Dokumentationen und Magazine mit mehr oder minder informativem

Charakter finden nur selten das Interesse der Jugendlichen. Das relativ

geringe Interesse Jugendlicher an (tagesaktuellen) INFORMATIONsendungen

bestätigt eine Vielzahl von Studien, die zu dem Thema Jugend und

Medien durchgeführt wurde. So konnte beispielsweise die vom Bayerischen

Rundfunk und vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend-

und Bildungsfernsehen 1997 durchgeführte Untersuchung nachweisen,

dass sich Jugendliche von den klassischen Nachrichten- und Magazinformen

nicht angesprochen fühlen. Sie sind häufig zu sach-, weniger

personenorientiert, zu abstrakt statt konkret und personalisiert, und

oft eher unter einem gesamt-gesellschaftlichen als unter einem alltagsbezogen-individualistischen

Blickwinkel aufbereitet. Gerade diese formal-inhaltlichen Kriterien

bedingen, dass INFORMATIONsendungen vielen Jugendlichen als "langweilig"

und an ihren Interessen vorbeiproduziert erscheinen. Personalisierung

und Nachvollziehbarkeit scheinen auch ein Schlüssel zum Erfolg

von Magazinen wie "Explosiv – Das Magazin" (RTL) zu sein, die diese

Elemente in ihren Beiträgen gezielt einsetzen. Nicht umsonst zählt

"Explosiv" seit Jahren zu den beliebtesten INFORMATIONsendungen der

bundesdeutschen Jugendlichen.

Zudem werden Nachrichten häufig im Rahmen des bereits eingeschalteten

Programms "mitgenommen". So konnten sich die "RTL2-News", die täglich

um 20.00 Uhr ausgestrahlt werden, während der ersten "Big Brother"-Staffel

(Beginn: 20.15 Uhr) zu einer der bei Jugendlichen erfolgreichsten Nachrichtensendung

entwickeln.

Daily Soaps

Die größten Unterschiede zwischen den Genrevorlieben

der 10- bis 15-Jährigen und der Gesamtheit der Zuschauer zeichnen

sich bei dem Genre Zeichentrickserie ab: Während Zeichentrick-Serien

im Schnitt 14,4% der fernsehenden 10- bis 15-Jährigen erreichen,

liegt der Marktanteil dieser Programmsparte bei allen Zuschauern nur

bei 4,2%. Auf überdurchschnittliche Akzeptanz bei den Jugendlichen

stoßen auch die Serien, insbesondere die Daily Soaps. Im ersten

Halbjahr 2000 wurden in den AGF-Sendern insgesamt 65.064 Serienfolgen

ausgestrahlt, die bei den 10- bis 15-Jährigen einen durchschnittlichen

Marktanteil von 7,7% erzielten (Zuschauer gesamt: 5,4%).

Geschlechtsspezifische Unterschiede sind nicht auszumachen, ebenso wenig

zeigen sich Differenzen in der Serienakzeptanz zwischen den Jugendlichen

in den neuen und alten Bundesländern. Lediglich bei den 10- bis

11-Jährigen stoßen die Serien mit durchschnittlich 8,3% Marktanteil

auf eine leicht überdurchschnittliche Akzeptanz.

Besonders erfolgreich unter den Serienproduktionen sind die

Daily Soaps. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL) "Verbotene Liebe"

(ARD) und "Marienhof" (ARD) erzielen Marktanteile von 20% und mehr.

Die erfolgreichste unter ihnen ist "Gute Zeiten, schlechte Zeiten",

die täglich um 19.45 Uhr in RTL ausgestrahlt wird. 45,4% aller

zur Sendezeit vor dem Bildschirm versammelten 10- bis 15-Jährigen

schalteten 1999 jede Serienausstrahlung ein. "Verbotene Liebe" erzielte

im Jahre 1999 einen durchschnittlichen Marktanteil von 21,2%, "Marienhof"

von 22,2%.

Der Erfolg aller drei Daily Soaps resultiert maßgeblich aus der

hohen Akzeptanz bei den Mädchen. Zu "GZSZ" schaltet jedes zweite

zur Sendezeit fernsehende Mädchen ein, bei "Verbotene Liebe" und

"Marienhof" ist es knapp ein Drittel aller vor dem Bildschirm versammelten

Zuschauerinnen zwischen 10 und 15 Jahren (s. Tabelle 8).

Tabelle 8: Marktanteil ausgewählter Daily

Soaps bei den 10- bis 15-Jährigen (in %, Æ

1999)

| |

10- bis

15-Jährige gesamt |

10- bis

15-jährige Jungen |

10- bis

15-jährige Mädchen |

"Gute Zeiten, schlechte

Zeiten"

(RTL, 19.45 Uhr) |

45,4 |

34,1 |

56,6 |

"Verbotene Liebe"

(ARD, 18.00 Uhr) |

21,2 |

10,6 |

31,2 |

"Marienhof"

(ARD, 18.30 Uhr) |

22,2 |

12,1 |

32,1 |

Einen außergewöhnlichen Erfolg bei

den 10- bis 15-Jährigen, insbesondere bei den jungen Mädchen,

erzielte auch die erste Staffel von "Big Brother", deren einzelne "Folgen"

von dem Privatsender RTL II zwischen 1. März und 8. Juni 2000 täglich

ausgestrahlt wurden (s. Tabelle 9). "Big Brother" ist keiner der bisher

verwandten Programmkategorien zuordenbar, weshalb Mikos für dieses

neue Genre den Begriff "Hybrid-Genre" definierte: Durch die Vorspiegelung

des "wahren Lebens" und die Ausstrahlung von täglichen Gesprächsrunden

werden Grundzüge der Dokumentation und der Talkshows eingebaut.

Hinsichtlich des täglichen Ausstrahlungsrhythmus, der Konstanz

der Akteure und des Fortsetzungscharakters bedient sich "Big Brother"

eindeutig der Kernelemente der Daily Soaps, so dass auch die Wirkungsweisen

ähnlich sein dürften wie bei den Soaps.

Tabelle 9: Marktanteil von "Big Brother" (1.

Staffel) bei den 10- bis 15-Jährigen(in %, Æ

1.03. – 8.06.2000)

| |

10-

bis 15-Jährige gesamt |

10-

bis 15-jährige Jungen |

10-

bis 15-jährige Mädchen |

"Big Brother"

(RTL 2, 20.15 Uhr) |

25,7 |

28,3 |

23,1 |

Zu den Erklärungsansätzen für

den Erfolg dieser Formate bei den Jugendlichen zählt, dass sie

– ähnlich wie bei dem Phänomen der "Boy Groups" – Charaktere

aufweisen, die sozialen Prototypen bis hin zu Antitypen entsprechen.

Die in den Daily Soaps gezeigten Charaktere und Lebenswelten können

dabei eine verstärkende Funktion für die altersspezifischen

Identitätsprozesse von Jugendlichen haben. Sie bieten Projektionsflächen

und Rollenmuster, um sich im eigene Alltag zurechtzufinden. Indem sie

Inhalte thematisieren, die die Bedürfnisse Heranwachsender gezielt

ansprechen, sind sie Vorbild für die eigene Rollenfindung in der

Welt der Erwachsenen und auch Modell für Mode, Kleidungsstile und

Verhalten gegenüber dem anderen Geschlecht.. Neben diesen psychologischen

Aspekten der Wirkung von Soaps bedienen sie eine Hauptfunktion des Fernsehens:

die Möglichkeit des Eskapismus.

Durch ihren täglichen Ausstrahlungsrhythmus werden die Daily Soaps

von den Rezipienten in ihren Alltag integriert und - ähnlich wie

die 20.00 Uhr-"Tagesschau" bei den Erwachsenen – ritualisiert und habitualisiert

eingeschaltet.

Zweifelsohne kommen diese Daily Soaps den Bedürfnissen und Interessen

der Jugendlichen entgegen. Die Frage, welche Wirkungen die Inhalte der

Serien, die selten etwas mit der tatsächlichen Realität von

Jugendlichen zu tun haben, auf die Rezipienten haben, steht bei vielen

Programmveranstaltern, die Jugendliche eher in ihrer Bedeutung als kommerzielle

Zielgruppe bemessen, hinten an. Denkbar sind sowohl negative Auswirkungen,

wie z.B. die Orientierung an (überschlanken) Schönheitsidealen

bei weiblichen Teenagern, als auch positive Effekte wie die konstruktive

Auseinandersetzung mit der Welt der Erwachsenen.

DIE AUTORIN

Birgit van Eimeren, Dipl.-Psych., ist Leiterin

der Abteilung Medienforschung des Bayerischen Rundfunks, München.

INFORMATIONEN

Internationales

Zentralinstitut

für das Jugend-

und Bildungsfernsehen

IZI

Tel.: 089 - 59 00 21 40

Fax.: 089 - 59 00 23 79

eMail: izi@brnet.de

internet: www.izi.de

COPYRIGHT

© Internationales Zentralinstitut für

das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) 2000

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit

ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers!

|

zum Seitenanfang

zum Seitenanfang So wählt beispielsweise die "Shell-Studie" eine relativ breite

Definition (15 bis 24 Jahre) für die Untersuchung "Jugend 2000".

Entwicklungspsychologisch betrachtet wäre hier die Bezeichnung

"Junge Erwachsene 2000" vielleicht treffender. In einer anderen, vom

Jugendministerium in Auftrag gegebenen Studie wurde die obere Altersgrenze

gar erst bei den 30-Jährigen festgesetzt. Im Bereich der praxisorientierten

Forschung, z.B. der Medienforschung, gilt die Konvention, junge Menschen

ab 14 Jahren als Erwachsene zu etikettieren. Entsprechend beginnen die

Datenerhebungen in den wichtigsten Standard-Untersuchungen wie der "Media

Analyse" oder der "Massenkommunikation" erst bei den Ab-14-Jährigen.

Langfristige Vergleiche für die Medienentwicklung speziell bei

"Jugendlichen" erfolgen – dieser Konvention zufolge – generell für

die Altersgruppe der jeweils 14- bis 19-Jährigen.

So wählt beispielsweise die "Shell-Studie" eine relativ breite

Definition (15 bis 24 Jahre) für die Untersuchung "Jugend 2000".

Entwicklungspsychologisch betrachtet wäre hier die Bezeichnung

"Junge Erwachsene 2000" vielleicht treffender. In einer anderen, vom

Jugendministerium in Auftrag gegebenen Studie wurde die obere Altersgrenze

gar erst bei den 30-Jährigen festgesetzt. Im Bereich der praxisorientierten

Forschung, z.B. der Medienforschung, gilt die Konvention, junge Menschen

ab 14 Jahren als Erwachsene zu etikettieren. Entsprechend beginnen die

Datenerhebungen in den wichtigsten Standard-Untersuchungen wie der "Media

Analyse" oder der "Massenkommunikation" erst bei den Ab-14-Jährigen.

Langfristige Vergleiche für die Medienentwicklung speziell bei

"Jugendlichen" erfolgen – dieser Konvention zufolge – generell für

die Altersgruppe der jeweils 14- bis 19-Jährigen. Begünstigt wird die Mediennutzung naturgemäß durch die

Ausstattung mit elektronischer Hardware in den Haushalten, in denen

Jugendliche leben (s. Tabelle 2). Gemessen an der Geräteverbreitung

im bundesdeutschen Durchschnitt sind Haushalte mit Jugendlichen häufiger

mit medialer Hardware ausgestattet:

Begünstigt wird die Mediennutzung naturgemäß durch die

Ausstattung mit elektronischer Hardware in den Haushalten, in denen

Jugendliche leben (s. Tabelle 2). Gemessen an der Geräteverbreitung

im bundesdeutschen Durchschnitt sind Haushalte mit Jugendlichen häufiger

mit medialer Hardware ausgestattet:  Anstieg der Fernsehnutzung aufzuzeigen (s. Grafiken 2,3 und 4). 1988,

d.h. noch in der Aufbauphase des Dualen Systems in Deutschland, wandten

sich westdeutsche 10- bis 15-Jährige täglich 100 Minuten dem

Fernsehen zu. Im ersten Halbjahr 2000 sind unter den westdeutschen Jugendlichen

110 Minuten zu verbuchen.

Anstieg der Fernsehnutzung aufzuzeigen (s. Grafiken 2,3 und 4). 1988,

d.h. noch in der Aufbauphase des Dualen Systems in Deutschland, wandten

sich westdeutsche 10- bis 15-Jährige täglich 100 Minuten dem

Fernsehen zu. Im ersten Halbjahr 2000 sind unter den westdeutschen Jugendlichen

110 Minuten zu verbuchen. fern als Westdeutsche. Diese Diskrepanz zieht sich durch alle Altersgruppen.

Da sie sich bei den jüngsten und jüngeren Zuschauern eher

verstärkt als nivelliert, ist mit einer Angleichung der Sehgewohnheiten

in den nächsten Jahren kaum zu rechnen.

fern als Westdeutsche. Diese Diskrepanz zieht sich durch alle Altersgruppen.

Da sie sich bei den jüngsten und jüngeren Zuschauern eher

verstärkt als nivelliert, ist mit einer Angleichung der Sehgewohnheiten

in den nächsten Jahren kaum zu rechnen. Dagegen taucht "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Hitliste der Jungen

zwischen 10 und 15 Jahren nicht einmal auf. Ihre Top 50 deckt ein wesentlich

breiteres Angebotsspektrum ab – von Sport-Live-Übertragungen über

Unterhaltungsshows bis hin zu Spielfilmen. Auffallend ist bei ihnen

die hohe Akzeptanz der Trickserie aus der "Pokémon-Welt". Vor

allem bei den 10- bis 15-jährigen Jungen in Ostdeutschland hat

sich die in RTL II ausgestrahlte Trickserie "Pokémon" inzwischen

zu einem der beliebtesten Regelangebote entwickelt.

Dagegen taucht "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Hitliste der Jungen

zwischen 10 und 15 Jahren nicht einmal auf. Ihre Top 50 deckt ein wesentlich

breiteres Angebotsspektrum ab – von Sport-Live-Übertragungen über

Unterhaltungsshows bis hin zu Spielfilmen. Auffallend ist bei ihnen

die hohe Akzeptanz der Trickserie aus der "Pokémon-Welt". Vor

allem bei den 10- bis 15-jährigen Jungen in Ostdeutschland hat

sich die in RTL II ausgestrahlte Trickserie "Pokémon" inzwischen

zu einem der beliebtesten Regelangebote entwickelt.